history

柳屋奉善の歴史

<前編> 1575年 〜 1855年

天正の時代から続く、わたしたちの歴史を紹介します

1575年 (天正3年)

起源

柳屋奉善は安土桃山時代の天正3年(1575年)に滋賀県日野町にて創業しました。

初代・村田市兵衛(善貞)は、織田信長の義理の息子である蒲生氏郷に仕えた近江商人であり、御菓子司を務めたと伝えられています。

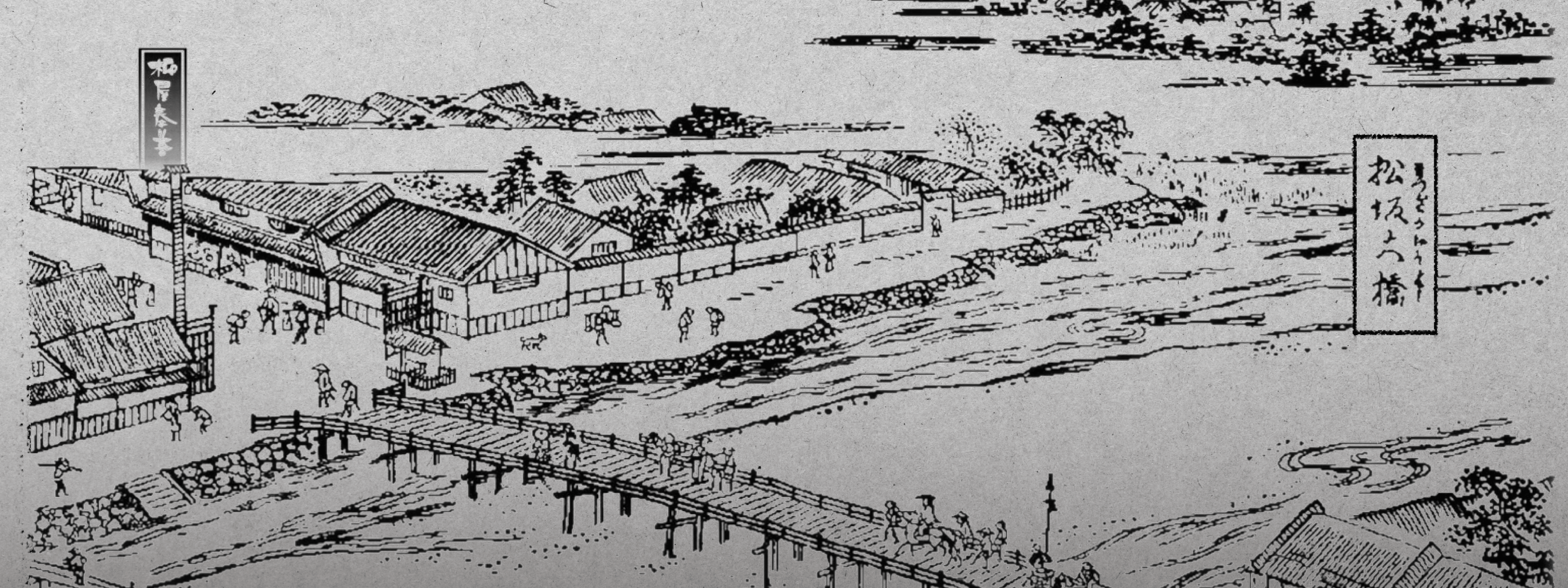

天正16年、蒲生氏郷が松阪を築くために近江から移る際に同行し、以来、松阪の地で商いを続けています。

【コラム】

蒲生氏郷と商業都市松阪

蒲生氏郷は、織田信長が岐阜の町や安土城の城下町を築く様子を間近で見ながら育ちました。氏郷が松阪城下の町づくりにあたり制定した十二か条の掟の第一条は、商業の自由化、すなわち楽市楽座を掲げたことからも、信長の町づくりをお手本にしていたことがうかがえます。

また、氏郷は千利休の弟子であり、「利休七哲」の一人に数えられるほど茶に造詣の深い人物でした。千利休が豊臣秀吉に切腹を命じられた折、氏郷は利休の次男・少庵を匿い千家の存続を支えました。その後、少庵の孫たちが、それぞれ表千家、裏千家、武者小路千家を興し、今日に至る茶道の流派として受け継がれています。

※写真は柳屋奉善にある茶室です。

安土桃山時代

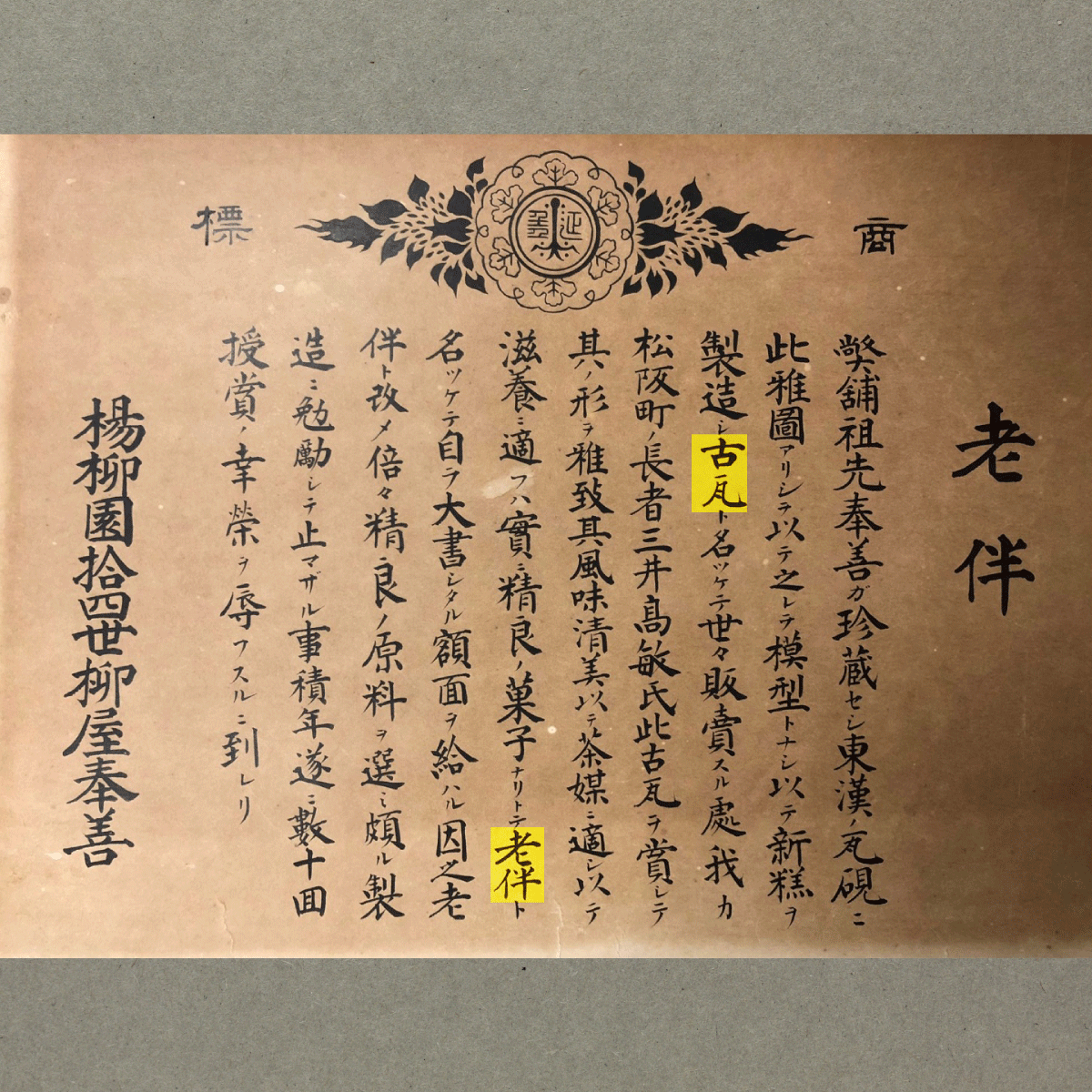

老伴の前身「古瓦」

初代が硯石として使用していた瓦に描かれていた「飛鴻延年」の模様をかたどった生地に、太陽に見立てた餡を丸く乗せたものが老伴の前身となる菓子「古瓦(こが)」です。

この「古瓦」を蒲生氏郷に献上したところ、優れた茶人でもあった氏郷は「(当時は非常に貴重だった)本紅と砂糖を用いるように」と助言し、それらの入手の便宜を図ってくれたと伝えられています。

蒲生氏郷が会津若松に移った後も柳屋奉善は松阪に留まり、江戸時代、松阪が紀州藩の領地であった頃には、藩士 津田重長(監物)への献上の記録も残されています。

お伊勢参りが盛んになると、このお菓子は伊勢土産として知られるようになりました。

また、神宮奉納相撲に訪れた力士、不知火の御一行がこの菓子を手土産として江戸に持ち帰ったことも、名を広めるきっかけとなりました。

【コラム】

飛鴻延年

老伴の最中に描かれている「飛鴻延年」の模様は、中国の秦の時代から伝わる伝統的な意匠です。中央には翼を広げた鴻(オオトリ)が描かれ、その右に「延」、左に「年」の文字が配されています。この模様には、不老長寿の願いが込められています。古くから縁起の良い図柄として親しまれ、茶会の席では、おもてなしの菓子として重宝されてきました。

1855年(安政2年)

現在の「老伴」に

江戸時代末期の安政2年(1855年)、松阪出身の国学者であり、歌人、能書家でもあった三井高敏により「老伴」と名付けられました。「老いてもなお、伴にあれるように…」という想いを込め、白楽天の詩の一節「老伴無如鶴」から引用されたそうです。またお菓子自体も十三代目 岡 芳松 の頃に、餡子を羊羹ダネに変えました。さらに、表面に糖蜜を塗り、磨りガラス状にする事で、日持ちのする現在の老伴が出来上がりました。

かつては大切な人と、特別な場で分かち合って食べる大判サイズだった老伴ですが、時代と共に食べ切りやすい小判サイズの老伴も出来ました。

【コラム】

老伴無如鶴

「淡交唯対水,老伴無如鶴」「淡交 唯だ水の対く、老伴 鶴の如き無し」中国の唐の時代を代表する詩人、白楽天(白居易)の作。

「淡泊な人付き合いは水のようなものであり、老いても共にいるものとしては鶴に及ぶものは無い」という意味です。現代の中国においても「老伴」の言葉は使われており、年老いた夫婦が相手に対して親しみを込めて指す呼称、すなわち「連れ合い」、また転じて自分にとっての「かけがえのないもの」を指します。

現在のページ

次のページ

柳屋奉善の歴史<後編>